| みらくるダンス .com |

| ***** |

| サークルかがやき ダンス練習会 |

| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |

| ***** |

| 管理人へのメール はこちらから |

| ***** |

|

|

|

|

| ***** |

|

|

| みらくるダンス .com |

| ***** |

| サークルかがやき ダンス練習会 |

| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |

| ***** |

| 管理人へのメール はこちらから |

| ***** |

|

|

|

|

| ***** |

|

|

|

> 超!4スタンス理論 > 投稿864 |

【ブログ記事】 管理人が投稿した記事と、読者から寄せられたコメントです。

2021/05/28(金) 06:45:20

| カテゴリー[ 超!4スタンス理論 ]

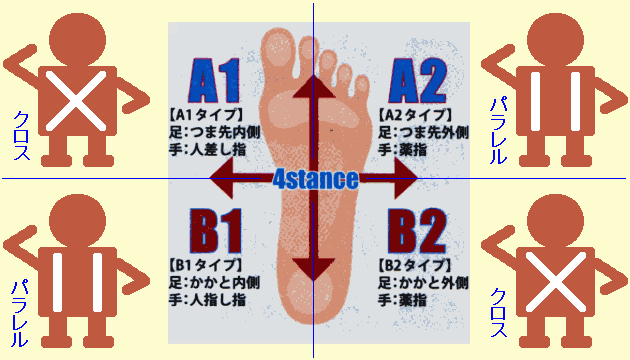

| とりあえず、ここまでのまとめ 社交ダンスの理論は、4スタンス理論を超えている 廣戸聡一氏の、4スタンス理論では、 社交ダンスでも、そうなのだろうか?

社交ダンスは、「クロス」と「パラレル」の切り替えによって だから、上達を目指すのであれば、 スタンダードで言えば、 初心者レベルで言えば、 ただし、それベースに続けていけば、

AタイプとBタイプ、両方を比較して、 自分が、いいと思う方を選べばいいと思う。 社交ダンス(特にスタンダード)において ----- 社交ダンスは、昔と今では、踊り方が変わっています。 カラダの使い方が違ってきているのだから、 じゃぁ、昔と今で、何が変わったのか? もしも、踊りのベースが、 淡々と、AタイプとBタイプの違いを調べながら いずれにしても、コロナ渦の今は、 それを広く、多くの人に伝えるのが、

|

この投稿へのコメントは 無効 です。 コメント(0 件)を読む・新たなコメントをする |

→ブログのトップページ(最新8件を表示)へ

→カテゴリー〔超!4スタンス理論〕の投稿(すべて)を表示

→前〔投稿863 2021/05/27〕: 30日のかがやき、中止です

→次〔投稿865 2021/05/29〕: ワクチンの副反応は?

以前のページに戻る ・↑このページの先頭へ

|

このブログの管理人 (さんぞう)へのメール は、〔こちら〕から このブログの管理人(さんぞう) へのメールは、〔こちら〕から |