| みらくるダンス .com |

| ***** |

| サークルかがやき ダンス練習会 |

| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |

| ***** |

| 管理人へのメール はこちらから |

| ***** |

|

|

|

|

| ***** |

|

|

| みらくるダンス .com |

| ***** |

| サークルかがやき ダンス練習会 |

| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |

| ***** |

| 管理人へのメール はこちらから |

| ***** |

|

|

|

|

| ***** |

|

|

|

> 超!4スタンス理論 > 投稿843 |

【ブログ記事】 管理人が投稿した記事と、読者から寄せられたコメントです。

2021/05/17(月) 02:23:21

| カテゴリー[ 超!4スタンス理論 ]

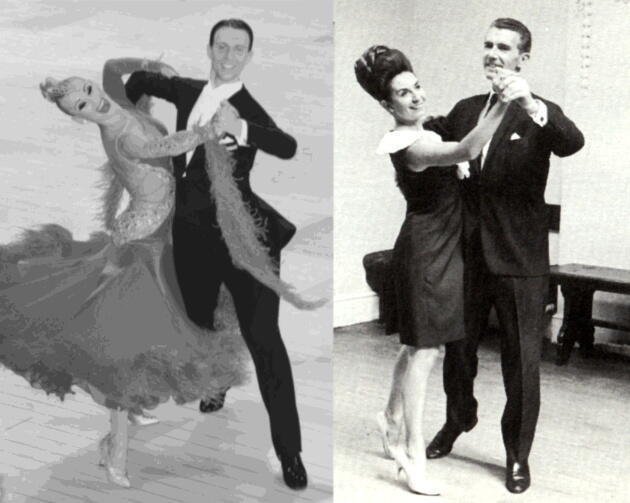

| 「社交ダンスの理論」は「4スタンス理論」を越えている。 社交ダンスの「いろはのい」 一方、足の裏の「ヒール側」にパワーラインを作るBタイプ(写真左)は、 だがしかし、腕や掌(てのひら)に変化を与えたり これは推測なのですが、 例え、腕、ハムストリングスを使えば、 歴史的に見て、おそらく、 実際、どうなんだろうね。 時代とともに、 でも、それ以前に、 先生が理解できていなければ、

なぜなら、AタイプとBタイプでは、

|

この投稿へのコメントは 無効 です。 コメント(0 件)を読む・新たなコメントをする |

→ブログのトップページ(最新8件を表示)へ

→カテゴリー〔超!4スタンス理論〕の投稿(すべて)を表示

→前〔投稿842 2021/05/17〕: 飲食自粛は、効果有り!

→次〔投稿844 2021/05/18〕: PCR検査の正確さ

以前のページに戻る ・↑このページの先頭へ

|

このブログの管理人 (さんぞう)へのメール は、〔こちら〕から このブログの管理人(さんぞう) へのメールは、〔こちら〕から |