| みらくるダンス .com |

| ***** |

| サークルかがやき ダンス練習会 |

| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |

| ***** |

| 管理人へのメール はこちらから |

| ***** |

|

|

|

|

| ***** |

|

|

| みらくるダンス .com |

| ***** |

| サークルかがやき ダンス練習会 |

| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |

| ***** |

| 管理人へのメール はこちらから |

| ***** |

|

|

|

|

| ***** |

|

|

|

> 超!4スタンス理論 > 投稿835 |

【ブログ記事】 管理人が投稿した記事と、読者から寄せられたコメントです。

2021/05/13(木) 08:10:04

| カテゴリー[ 超!4スタンス理論 ]

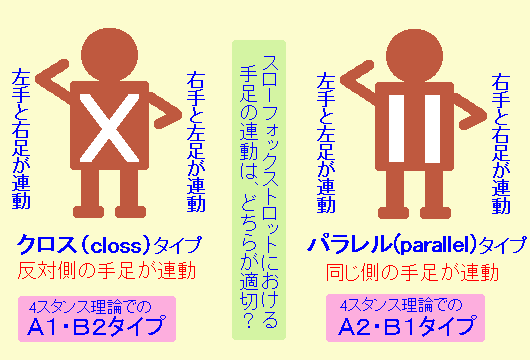

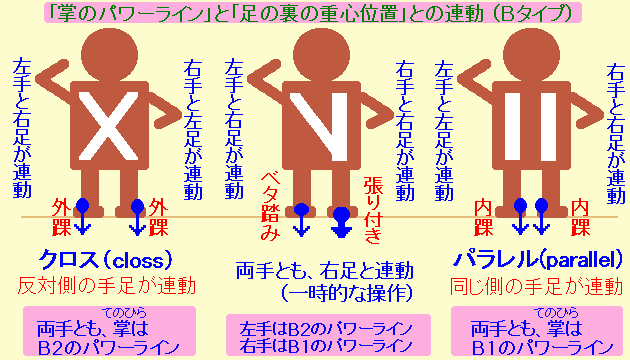

| 馬術の用語に「フォッストロット」という言葉がある。 馬の歩き方・走り方は、速度によって、何種類かある ● walk(ウォーク/常歩/なみあし) ● 側対歩の trot(トロット/速歩/そくほ) ● 斜対歩の trot(トロット/速歩/そくほ) 詳しくは、

常歩(walk)に近い「揺れの少なさ」でありながら ただし、この歩き方は、どんな馬でも 自動車という乗り物が無かった時代、 だとすれば、 じゃあ、どのタイミングで

背中の揺れやブレを極限まで減らしながら、 少なくても、「クロス固定」や「パラレル固定」で踊るより それには、馬の「調教」に該当する「練習」が必要だけど、 間違ってるかな?

|

この投稿へのコメントは 無効 です。 コメント(0 件)を読む・新たなコメントをする |

→ブログのトップページ(最新8件を表示)へ

→カテゴリー〔超!4スタンス理論〕の投稿(すべて)を表示

→前〔投稿834 2021/05/12〕: 富山・福井に医療協力要請!

→次〔投稿836 2021/05/14〕: ○○は 人を育てる

以前のページに戻る ・↑このページの先頭へ

|

このブログの管理人 (さんぞう)へのメール は、〔こちら〕から このブログの管理人(さんぞう) へのメールは、〔こちら〕から |