| みらくるダンス .com |

| ***** |

| サークルかがやき ダンス練習会 |

| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |

| ***** |

| 管理人へのメール はこちらから |

| ***** |

|

|

|

|

| ***** |

|

|

| みらくるダンス .com |

| ***** |

| サークルかがやき ダンス練習会 |

| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |

| ***** |

| 管理人へのメール はこちらから |

| ***** |

|

|

|

|

| ***** |

|

|

|

> 超!4スタンス理論 > 投稿804 |

【ブログ記事】 管理人が投稿した記事と、読者から寄せられたコメントです。

2021/04/26(月) 09:26:56

| カテゴリー[ 超!4スタンス理論 ]

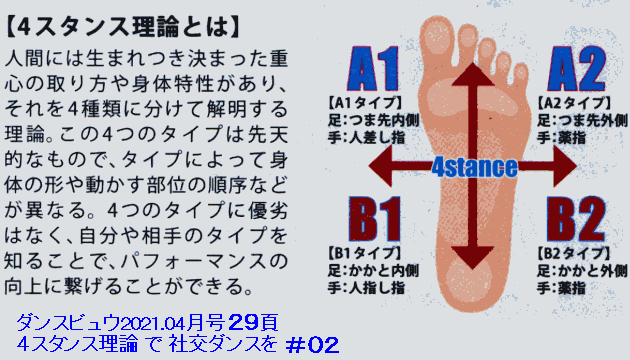

| ダンスビュウで始まった「4スタンス理論」 4つのタイプごとの解析(分析)は、かなり的確であり ただ、イギリス人によって標準化されたとも言える「社交ダンス」の技術は

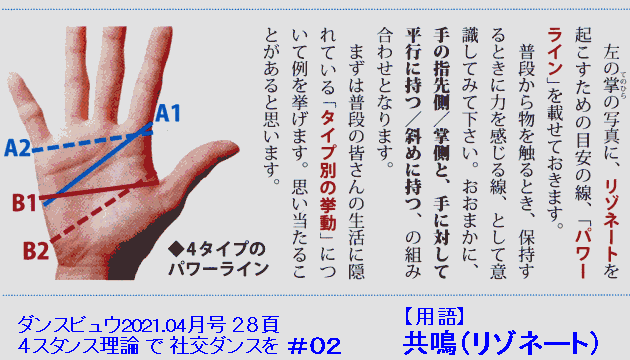

4つのタイプのパワーラインが存在する。 「足の裏で床を踏む(圧する)」タイミングで

少なくとも「てのひら」と「足の裏」には、 ともかく、これが大前提。

でも「社交ダンス」においては、 スタンダード(特にスローフォックストロット)において 掌のパワーラインを変化させれば、

ラテンだろうが、スタンダードだろうが でも、それじゃいけない...と思う。

|

この投稿へのコメントは 無効 です。 コメント(0 件)を読む・新たなコメントをする |

→ブログのトップページ(最新8件を表示)へ

→カテゴリー〔超!4スタンス理論〕の投稿(すべて)を表示

→前〔投稿803 2021/04/26〕: 都会は緊急事態に突入!

→次〔投稿805 2021/04/27〕: 石川県もステージ3

以前のページに戻る ・↑このページの先頭へ

|

このブログの管理人 (さんぞう)へのメール は、〔こちら〕から このブログの管理人(さんぞう) へのメールは、〔こちら〕から |