| みらくるダンス .com |

| ***** |

| サークルかがやき ダンス練習会 |

| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |

| ***** |

| 管理人へのメール はこちらから |

| ***** |

|

|

|

|

| ***** |

|

|

| みらくるダンス .com |

| ***** |

| サークルかがやき ダンス練習会 |

| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |

| ***** |

| 管理人へのメール はこちらから |

| ***** |

|

|

|

|

| ***** |

|

|

|

> 超シンプルに考える > 投稿710 |

【ブログ記事】 管理人が投稿した記事と、読者から寄せられたコメントです。

2021/03/06(土) 04:33:46

| カテゴリー[ 超シンプルに考える ]

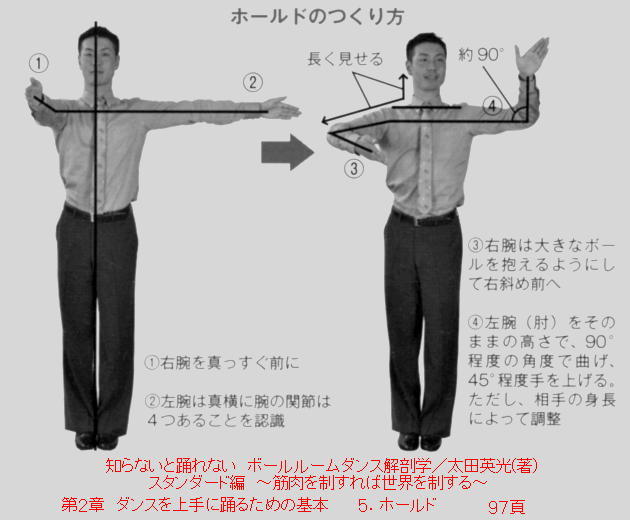

| このタイトルだと、見る人少ないから、 相撲とか、弓道とか、アーチェリーには、 youtube とかで検索すると、ゴルフの説明が沢山出てくるけど 日本の社交ダンスのスタンダードのホールドにおいては、 これを考える目的で、2つを比較!

一つめの考え方は、 要するに、社交ダンスを踊る時に、 どちらを、「社交ダンスの基礎」と考えるか 太田先生の本を読めば、日本の社交ダンス

|

この投稿へのコメントは 無効 です。 コメント(0 件)を読む・新たなコメントをする |

→ブログのトップページ(最新8件を表示)へ

→カテゴリー〔超シンプルに考える〕の投稿(すべて)を表示

→前〔投稿709 2021/03/05〕: 感染者ゼロは 実現可能

→次〔投稿711 2021/03/06〕: なかなか いい感じ!

以前のページに戻る ・↑このページの先頭へ

|

このブログの管理人 (さんぞう)へのメール は、〔こちら〕から このブログの管理人(さんぞう) へのメールは、〔こちら〕から |