| みらくるダンス .com |

| ***** |

| サークルかがやき ダンス練習会 |

| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |

| ***** |

| 管理人へのメール はこちらから |

| ***** |

|

|

|

|

| ***** |

|

|

| みらくるダンス .com |

| ***** |

| サークルかがやき ダンス練習会 |

| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |

| ***** |

| 管理人へのメール はこちらから |

| ***** |

|

|

|

|

| ***** |

|

|

|

> 超シンプルに考える > 投稿632 |

【ブログ記事】 管理人が投稿した記事と、読者から寄せられたコメントです。

2021/01/27(水) 09:39:39

| カテゴリー[ 超シンプルに考える ]

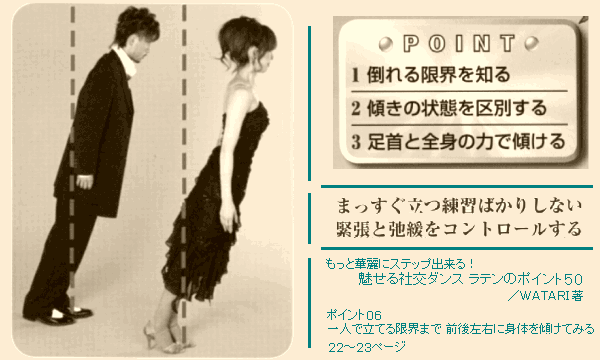

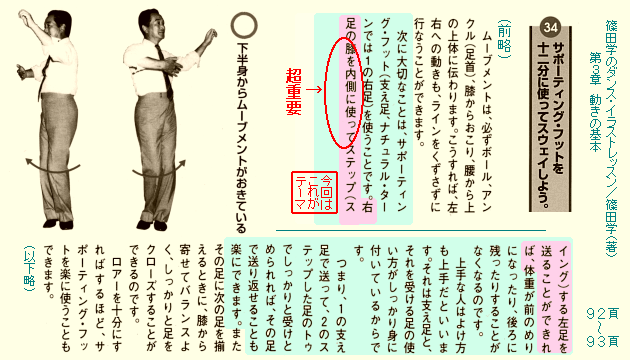

| 今日のお題は「前傾」からの展開。 まず、余談ですが、 この骨盤の位置で、「左足のスウィング」を掛けると、 感覚的には、崖下に向かって、スウィングする感覚。

膝を内側に使う・・・ということは、 この時、足の向きが内側になる(内股)になると 長くなりましたが、 世界には、WDCとか WDSFとか WDO とか、 だけど、世界の優秀なコーチャーは、誰一人として、 なぜでしょう? なぜ、触れようとしないのでしょう? -*-*-*- 下の「ブログ・ランキング」のバナーを ↓↓応援していただける人は、ポチッとクリック。

|

この投稿へのコメントは 3 件 です。 コメント(3 件)を読む・新たなコメントをする |

→ブログのトップページ(最新8件を表示)へ

→カテゴリー〔超シンプルに考える〕の投稿(すべて)を表示

→前〔投稿631 2021/01/26〕: プロ教師に嫌われるアイテム

→次〔投稿633 2021/01/27〕: 観る楽しみ、観るときの基準

| 投稿 632 プロ教師が触れない盲点(傾) | |

| 投稿 632 プロ教師が触れない盲点(傾) …への コメント(3件) | |

| 【コメント1】 2021/01/27(水) 18:59:44 投稿者:さんぞう | |

| |

| 【コメント2】 2021/01/27(水) 19:07:11 投稿者:匿名 | |

| |

| 【コメント3】 2021/01/28(木) 12:58:04 投稿者:管理人 | |

| |

| 現在、新規コメントの投稿はできません |

以前のページに戻る ・↑このページの先頭へ

|

このブログの管理人 (さんぞう)へのメール は、〔こちら〕から このブログの管理人(さんぞう) へのメールは、〔こちら〕から |