| みらくるダンス .com |

| ***** |

| サークルかがやき ダンス練習会 |

| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |

| ***** |

| 管理人へのメール はこちらから |

| ***** |

|

|

|

|

| ***** |

|

|

| みらくるダンス .com |

| ***** |

| サークルかがやき ダンス練習会 |

| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |

| ***** |

| 管理人へのメール はこちらから |

| ***** |

|

|

|

|

| ***** |

|

|

|

> 超シンプルに考える > 投稿630 |

【ブログ記事】 管理人が投稿した記事と、読者から寄せられたコメントです。

2021/01/26(火) 08:45:56

| カテゴリー[ 超シンプルに考える ]

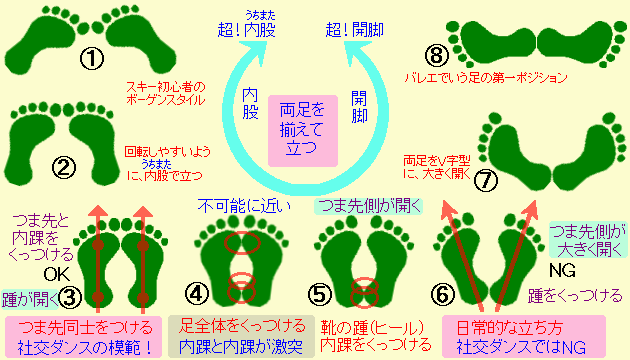

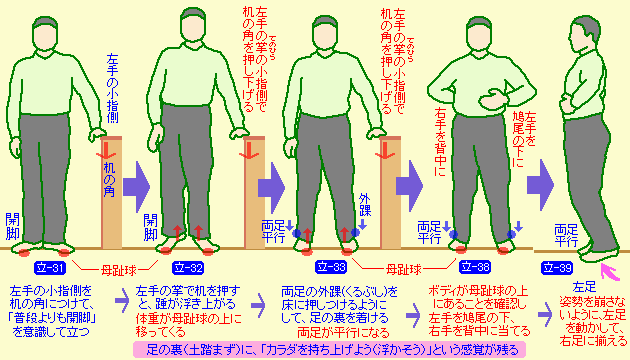

| 今日のお題は「内股(うちまた)」ではなく 社交ダンスで、着目すべきなのは 「プロ教師」と称する人は、この違いに 今日は、簡単なイラストから、いってみましょう!

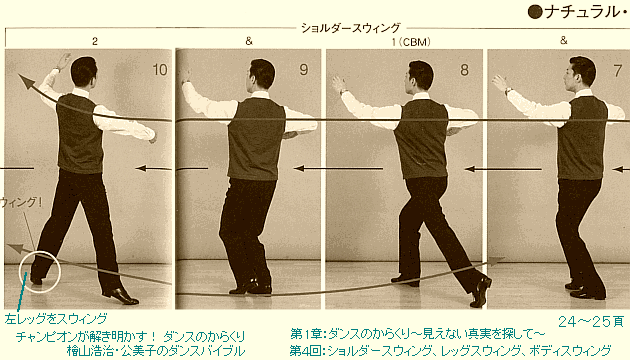

【8】から【9】で、後ろ足を引き寄せる際 足の向き「内股」どころか「少し外股」だけど、 はっきり言えることは、日本の競技会では、 「プロ教師」と称する人は、この違いに こういうのって、基本中の基本だと思うんだけど -*-*-*- 下の「ブログ・ランキング」のバナーを ↓↓応援していただける人は、ポチッとクリック。

|

この投稿へのコメントは 無効 です。 コメント(0 件)を読む・新たなコメントをする |

→ブログのトップページ(最新8件を表示)へ

→カテゴリー〔超シンプルに考える〕の投稿(すべて)を表示

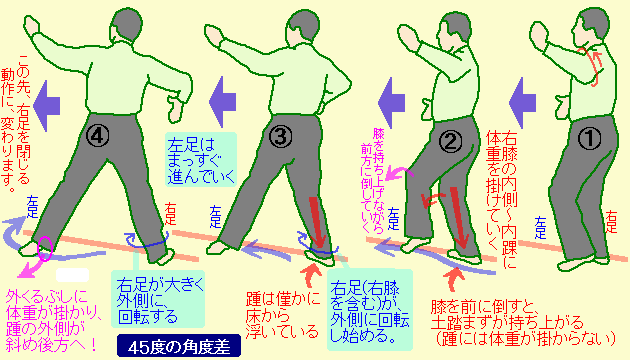

→前〔投稿629 2021/01/25〕: 隠された「45度」の神秘!!

→次〔投稿631 2021/01/26〕: プロ教師に嫌われるアイテム

以前のページに戻る ・↑このページの先頭へ

|

このブログの管理人 (さんぞう)へのメール は、〔こちら〕から このブログの管理人(さんぞう) へのメールは、〔こちら〕から |