| みらくるダンス .com |

| ***** |

| サークルかがやき ダンス練習会 |

| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |

| ***** |

| 管理人へのメール はこちらから |

| ***** |

|

|

|

|

| ***** |

|

|

| みらくるダンス .com |

| ***** |

| サークルかがやき ダンス練習会 |

| 石川県のリンク集 石川の社交ダンス |

| ***** |

| 管理人へのメール はこちらから |

| ***** |

|

|

|

|

| ***** |

|

|

|

> 社交ダンス 超!入門 > 投稿394 |

【ブログ記事】 管理人が投稿した記事と、読者から寄せられたコメントです。

2020/09/07(月) 05:39:13

| カテゴリー[ 社交ダンス 超!入門 ]

| 社交ダンスの全盛期といえば、 その中で、「躾(しつけ)」レベルで、

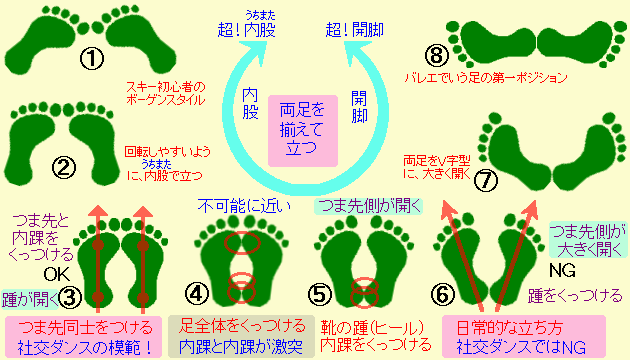

両足を揃えた時の立ち方は【4】だと思うでしょ? 社交ダンス(スタンダード)の模範は【3】ですね。 多くの人の日常的な立ち方は、つま先側が開いた【6】だから、 つま先側が足が開いていると「叱られる!」 生徒は、それが正しいと思い込む。

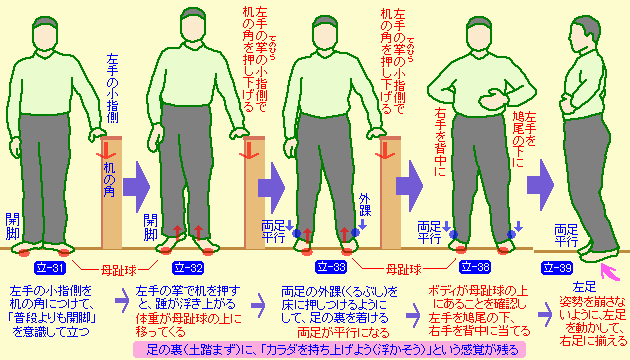

これは、開脚をベースにして、両足を揃える方法。 そして、外踝(そとくるぶし)に体重を掛けてやると **** じゃぁ、「内股で足を揃えた時」と、 両足を前後に開いていったときの、下半身の どっちが理想でしょうか? 教える側の「先生」が、両方をやってみれば、 ラテンはともかく「スタンダードで開脚」なんて、 不思議だと思いませんか?

|

この投稿へのコメントは 0 件 です。 コメント(0 件)を読む・新たなコメントをする |

→ブログのトップページ(最新8件を表示)へ

→カテゴリー〔社交ダンス 超!入門〕の投稿(すべて)を表示

→前〔投稿393 2020/09/06〕: なぜ 燕尾服とドレスなのか?

→次〔投稿395 2020/09/07〕: 総スカン、喰らったっぽい。

| 投稿 394 全盛期の躾...足を揃えなさい |

| 投稿 394 全盛期の躾...足を揃えなさい …への コメント(0件) |

| 投稿 394 全盛期の躾...足を揃えなさい …へのコメントを投稿する |

以前のページに戻る ・↑このページの先頭へ

|

このブログの管理人 (さんぞう)へのメール は、〔こちら〕から このブログの管理人(さんぞう) へのメールは、〔こちら〕から |